ohne deutschen Start

Kann ein Film, der „Mr. Pip“ heißt, gut sein? Aber ja. Und wie. Denn dieser Pip ist der Protagonist von Charles Dickens Romanklassiker „Große Erwartungen“, der als literarische Fantasie in ein unerwartet kraftvolles und poetisches, stark gespieltes Drama einfließt, das Aufmerksamkeit verdient (die bislang leider arg ausblieb) und Lloyd Jones’ gefeierten Roman von 2006, bis heute nicht auf deutsch verlegt, vollauf gerecht wird.

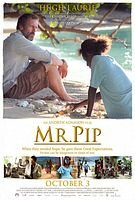

Andrew Adamson, der Regisseur der ersten zwei „Shrek“-Abenteuer sowie der beiden „Die Chroniken von Narnia“-Teile, hat sich für sein Herzensprojekt zwar den britischen Komiker Hugh Laurie in dessen erster Rolle nach Beendigung der Erfolgsserie „Dr. House“ geholt. Seine uneitle Show als verarmter, aber würdevoller Sonderling passt perfekt – die eigentliche Hauptfigur aber ist Matilda (klasse Entdeckung: Xzannjah Matsi).

Sie lebt in einem Malickschen Südpazifikparadies (vgl. „Der schmale Grat“). Während alle Väter in australischen Kupferminen arbeiten, fällt ihr Ureinwohnerstranddorf dem Terror der Armee Papua-Neuguineas anheim, die dort Rebellen vermuten und ein Massaker an den Zivilisten verüben. „Home was a bad dream“, beschreibt sie die traumhafte tropische Insel als Opfer des Bürgerkriegs – der gerade einmal 25 Jahre her ist.

Die vereinzelten Gräuel entsprechen einer PG-13-Freigabe und brechen als Gewaltschock in die tranceartige Phase, in der sich Matilda in eine famose viktorianische Fantasie flüchtet (mit einem schwarzen Mr. Pip), ein Schutzmechanismus gegen die harte Realität. Ausgerechnet der traurige Menschenfreund Watts hat dies mit humanistischem Bildungsziel ausgelöst, obwohl er nach Kräften einen Platz des Lichts schaffen wollte.

Dieser „Club der toten Dichter“ beflügelt die Kinder gegen das Murren von Matildas bildungsfeindlicher Mutter Dolores, bis Soldaten, die Mr. Pip für real halten, die Auslieferung des vermeintlichen Rebellen verlangen. Watts gute Absichten bringen Tod und Verderben über das Dorf, das viele Kinder beerdigen muss. Witz und Wärme weichen der Melancholie und dem leeren Blick eines gebrochenen Mannes mit dunklem Geheimnis.

Vielschichtig und fraglos mit Analogien zu „The Rocket“ bringt Adamson die Kraft der Bilder, der Geschichte und der auch (etwas zu merklichen) Musik hervor, überwiegend kitschfrei, sehr berührend und nach einer Evakuierung ins heutige London führend, wo die Identität des Schmerzensmannes mit der Clownsnase, eines verkannten Poète maudit, enthüllt wird: Eine gute Seele, die tragisch scheiterte – Melodram pur.

Mag ein Dorf auch in Trauer vereint sein, er hat sie gelehrt, was einem niemand nehmen kann, was im Kopf und im Herzen bleibt. Wie sich Literatur und Wirklichkeit spiegeln und ergänzen, wie ein Buch das Leben von Menschen einschneidend verändert, legt Adamson in Script und Regie trefflich nahe. Auch Traumawunden können sich schließen, wenn man in den Armen eines wundervollen Romans geborgen ist. Oder Films.