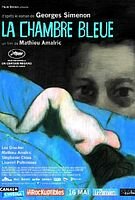

Kinostart: 02.04.2015

Für seine fünfte Regiearbeit wählt der französische Schauspieler Mathieu Amalric („Ein Quantum Trost“, „Grand Budapest Hotel“) den berühmten belgischen Krimimeister des Trivialen, Georges Simenon, bekannt für seine „Kommissar Maigret“-Reihe. Der Roman von 1964 dient ihm indessen nur als Anlass für einen rückwärts aufgezäumten, ausgestellt unorthodoxen Zwitter aus Gedankenstrom und Ermittlungspuzzle vor Gericht.

Nicht nur das 4:3-Bild ist dabei kleinformatig und kinoabweisend; die absichtlich hingerotzte Skizze gar eine Frechheit dem Publikum gegenüber, im selbstbewussten Ansinnen eines von seiner Begnadung eingenommen Kunstfilmers. Amalric, der zerknautscht und mit stachligem Bart nur einen stieren Ausdruck kennt – sein Gesicht ist ein einziges Fragezeichen –, vertauscht ambitionierten Arthaus-Anspruch mit wirrem Tohuwabohu.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Stéphanie Cléau, die am Drehbuch mitschrieb und die Rolle der Geliebten inne hat, demonstriert er, wie man einen Krimi möglichst kompliziert und unspannend in Tausend einzelne Splitter zerschlägt, die so bedeutungsgeladen wie prätentiös nichtssagend ausfallen. Emotionen werden nur behauptet, die nackten Lover sind weder sexy, noch ihre Gedanken nachdenklich – sie sind buchstäblich belanglos.

Keine Figur ist interessant oder charismatisch, die Amour fou ohne Erotik und Gefühl, Verhöre und Beweisaufnahmen bewusst so gestaltet, dass sich kein Plot herausschält. Dieser Weigerung, etwas zu erzählen, außer einer Hommage an altes Kino (neben dem Format: anschwellende Streicher und lästig klimperndes Klavier), setzt Amalric keine Alternative entgegen, Moll-Stimmungslagen und Zwischentöne haben nur begrenzte Reichweite.

Dem sagenhaft anmaßenden Murks fehlt die Doppelbödigkeit eines Claude Chabrol. Es fehlt die stilvolle Retro-Atmosphäre eines „Die zwei Gesichter des Januars“, der so vor Suspense vibriert. Oder die vertrackten Verhörwendungen von Giuseppe Tornatores „Eine reine Formalität“. So originell die Idee hinter all dem sein mag, in der Exekutive gerät Amalric verkorkstes Verfahren auf einen hanebüchen, verstiegenen Irrweg.